RIE MIYATA

バッグ職人の手仕事技に密着 「LUYLON(ルイロン)」が生まれるまで

こんにちは。ファッションジャーナリストの宮田理江です。

近頃、日本の「ものづくり」がおしゃれの世界で脚光を浴びるようになってきました。カタカナや和柄なども話題を集めていますが、丁寧な職人仕事、伝統的な服飾文化、繊維・縫製の技術など、日本人特有の器用さに裏打ちされた、広い意味の「ジャポニズム」はファッションの重要テーマとなっています。

ガリャルダガランテから2016-17年秋冬シーズンに新バッグブランド「LUYLON(ルイロン)」が誕生します。こちらはメイド・イン・ジャパンのバッグ。日本の誇るクラフトマンシップにこだわったブランドです。バッグデザイナーの田辺 舞さんと、バッグ職人の「三代目惣次郎」がタッグを組んで生まれました。今回は、その「三代目惣次郎」の工房を訪ね、バッグが出来上がるまでの工程を取材しました。

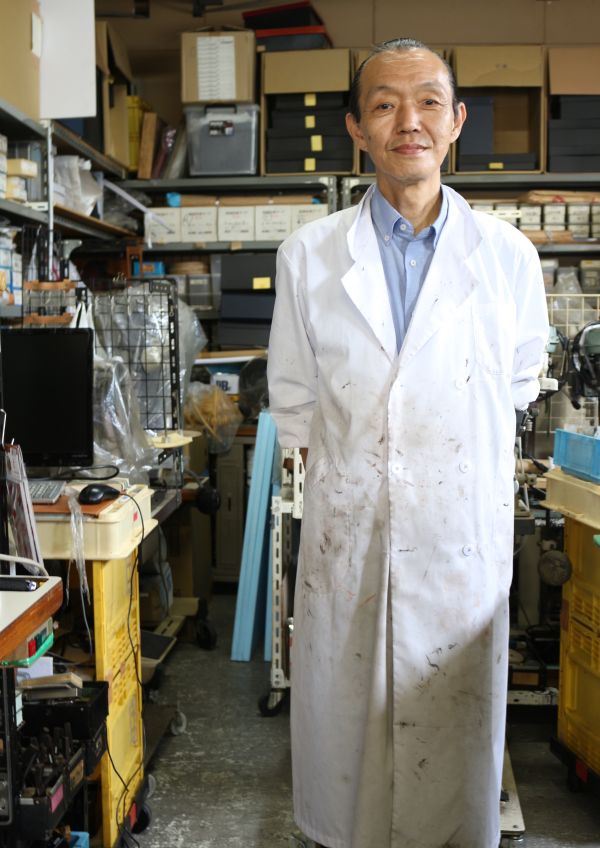

1897年(明治30年)に創業者の渡辺惣次郎氏が立ち上げた鞄メーカー「渡惣」。その流れを受け継ぐ渡辺文夫氏が「三代目惣次郎」です。まるで歌舞伎役者のような「三代目」という名乗り方には、初代から受け継がれてきたバッグ製作のDNAを継承するプライドが感じられます。

工房は埼玉県八潮市の倉庫内にあります。実際の工房はいかにも倉庫を改造したような雑然とした雰囲気。「ブルックリンみたいな作業所でしょ」と渡辺さんが言う通り、NYのブルックリン地区にある、クリエーターたちのアトリエのようなムード。飾らないたたずまいに、かえって今のものづくりにふさわしい空気感があります。

工房の扉に書かれている文字は「SOUJIRO THE 3RD LAB.」。よくある「アトリエ」や「製作所」ではなく、あえて「LAB(ラボ、実験室)」とうたっているのは、東京理科大学化学科卒という理系の学歴を持つ渡辺さんらしいところ。渡辺さんのサイエンティスト意識は独特の職人気質の背景になっているようです。

アート感覚に裏打ちされているのも、渡辺さん流の職人仕事の特質と言えるでしょう。子どもの頃から美術館によく連れていってもらっていた渡辺さんは抽象絵画の色使いに興味を持ったそう。世界遺産への登録が決まった東京・上野の国立西洋美術館にもちょくちょく通っていたといいます。早いうちから養った美的センスは現在のバッグ制作にも生かされています。

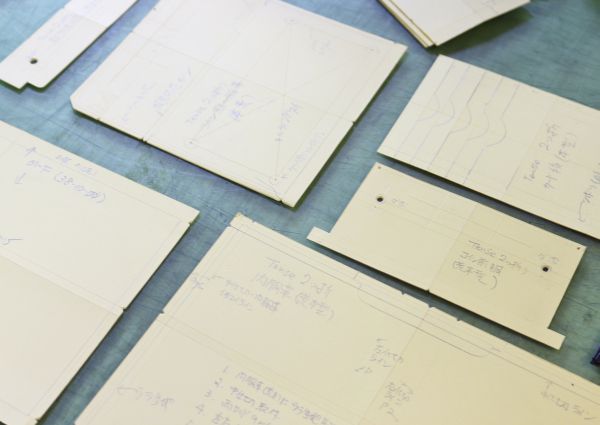

科学者の探究心が渡辺さんの職人仕事の根っこにあります。「化学の実験のように、なぜこうなるのかを分析していくのが好き」と自ら言う通り、渡辺さんの指示書やパターンはとても緻密で論理的。バッグデザイナーの田辺さんが「今までにたくさんの職人さんを見てきたけれど、ここまで細かく丁寧な人はいなかった」と感心するほどです。

バッグ作りに必要な全ての作業を自分一人でこなすのも、渡辺さんのすごい点です。一般的にはバッグは分業でこしらえるものです。型紙を起こしたり、革を裁断したりといった、それぞれの作業を別々の職人や業者が受け持つチームワーク式の製造プロセスが当たり前とされています。ところが、渡辺さんはそれらの工程を自分だけでこなすのですから、「ワンマン・オーケストラ」のような感じです。

いろいろな作業を手がけるには、専用の機材も必要になります。渡辺さんはそういった複数の機器、道具類もそろえています。そこまでこだわりを持つバッグ職人は珍しいのだそう。つまり、渡辺さんの仕事ぶりを見れば、バッグができるまでを一通り全部知ることができるわけで、今回は「バッグ作りの企画から仕上げまで」を教えていただきました。私たちが普段使っているバッグが誕生するプロセスを見渡せる体験はとても貴重なものでした。ここからは「三代目惣次郎」の逸品バッグが作られる工程を順番に見ていくことにしましょう。

最初はデザイナーが新バッグのイメージを固めて、革を選ぶところからスタートします。一口に「革」と言っても、実にたくさんの種類があり、質感や色なじみなどが異なるので、レザー素材のチョイスは大変な作業。ここでも経験の豊かな渡辺さんのアドバイスは貴重です。そして、使う革が決まったら、いよいよ渡辺さんの出番です。

実際に革をカットする前に、パターン(型紙)を起こす必要があります。バッグの「設計図」にあたる図面です。一般的なバッグ制作では、デザイナーの指示を受けて、専門のパタンナーが加わることが多いのですが、渡辺さんは型紙も自分で書き上げます。

この型紙に沿って革を裁断するわけですが、渡辺さんの型紙はまるで建築設計図のような細かさ。型紙にも書き手ごとに「流儀」の違いがあって、割とラフに書く人もいるそうですが、渡辺さんの精密な図面は、サイエンスのムードを帯びた几帳面な仕上がり。細部にまで手を抜かない、書き手の人柄も感じさせます。

さて、寸法通りに革を切り出したら、次は革を一定の厚みに整える作業に移ります。革を薄くはぐ「漉(す)き」という行程です。これも専門の業者に頼むのが普通らしいのですが、渡辺さんは人任せにしません。特殊な機械を操って、1.5ミリ、1.3ミリ、0.8ミリなど、指定の厚みで均等にそろえていきます。写真に見える、ぼろっとした布みたいな物が革を漉いた残りのごみです。

次に取りかかるのは、革の断面、切り口である「コバ」をきれいに整える「コバ漉き」の作業です。この作業に用いる機械は特殊で、メインテナンスが非常に重要だそうですが、そういう機器の手入れも渡辺さんは自分でします。革の性質やなめし方次第で手順が異なり、たくさんのバリエーションがあるのだとか。洋服にたとえると、袖が長くなるか短くなるか、襟が小さくなるか大きくなるかなどに似て、フォルムを様変わりさせてしまうほど重要な作業です。

続いて、コバを磨きます。上質なバッグはコバが鏡のようにツルツルになっているもの。この作業も磨きの専門職があるのですが、渡辺さんは自分でこなします。コバの部分を手作業で磨き上げてピカピカにするのは、面倒な仕事ですが、渡辺さんは手間を惜しみません。職人ならではの確かな手さばきで磨き上げていく様は自信に満ちていて、ほれぼれする感じがあります。

コバがきれに磨き上がったら、次は色を塗っていきます。コバは割とぶつけやすい部分だけにしっかり塗る必要があります。渡辺さんは色を塗ってから2日間かけて乾かすそうです。色塗り作業に当たっては、オリジナルの道具が使われています。それはボールペンの先にネジをつけた自作のツール。筆や刷毛(はけ)を使うと、液が垂れてしまいがちですが、これを使うと、狭いコバ部分にも正確に塗りやすいのだとか。作業の質を高めるこういったアイデアも渡辺さんの創意と情熱のたまものです。

各パーツが出来上がったら、バッグの形に組み立てる段取りに。ようやくバッグらしい見栄えにまとまってきます。この作業でも1個1個のパーツを慎重に寄せ合わせて、最終形を確認しながら、バランスをチェックしていきます。渡辺さんは型紙を起こすときから、出来上がりのイメージをしっかり持っているうえ、全工程を自分でこなすから、各パーツの状態も熟知しているわけです。パーツの成り立ちを知らない、単なる「組み立て作業者」ではないだけに、一段と親身に組み上がっていくのです。

バッグは各パーツを縫い合わせて形になるのですが、その手前の段階で渡辺さんはさらに一手間を加えます。「力生地(ちからきじ)」を入れて、バッグを補強するのです。力生地という言葉は聞き慣れないものですが、言葉の通り、バッグにかかる力を分散する役目を持つパーツ。全体の強度を高める効果があるそうです。

バッグの修理で最も多いのは、持ち手が壊れてしまったというケースだといいます。主な原因はバッグに重い物を入れてしまったから。でも、重さを分散する働きを持つ「力生地」を入れてあれば、いきなり底が沈んでしまうような事態は避けやすいそうです。ただ、近頃はこの工程を省いてしまうバッグメーカーが珍しくないと聞きました。外見には関係のないパーツだけに、カットしてしまうところが多いようですが、渡辺さんはこういうところにも心配りを怠りません。だから、長く安心して使えるのです。

さて、いよいよミシンで縫い上げる縫製(組み立て)の段階を迎えました。革の厚みやバッグのデザインに合わせたミシンを使って、念入りに縫っていきます。そして、最後の仕上げに。普通はこのミシン縫いが最後の工程になるのですが、渡辺さんはもう1工程を加えています。それはバッグの中に手を入れて、手でふくらませるようにして、フォルムを整えるという作業。バッグの形をさらにきれいに仕上げる、文字通りの「フィニッシュ」です。

これが結構、腕の力を要する仕事のようです。渡辺さんは黙々とこの作業を1個1個のバッグに加えていき、その姿は職人の気概にあふれています。田辺デザイナーによれば、この仕上げ作業をしてくれる職人は多くないそうで、これも渡辺さんに仕事を頼みたくなる理由となっています。

「職人」という言葉には、頑固や独りよがりといったイメージもつきまといますが、理系出身の渡辺さんは考え方に筋道が通っていて、しかも発想が柔軟。あくまでも使う人のことを考えて、技術や道具を常に改善する態度、手抜きに走らないで、ベターな手法を探し続ける取り組みには、自然と敬意を覚えました。職人気質は大事にしながらも、機械を効率よく使っているところにも、進化したクラフトマンシップが感じられます。クオリティーを落とさないでコストを抑えるノウハウも磨いていて、ビジネスと両立させるバランス感はリアルでしなやか。アートへの理解の深さが仕事の細部にまで美意識を宿らせている点も素敵に映りました。

渡辺さん自身も「日本のバッグ作りは昔からやや頑固一徹なイメージがあって、もうちょっとおしゃれなデザインがあってもいいのではないかと若い頃から感じていた」と話していました。エルメスやカルティエなどのバッグを見て、そのエレガントなフォルムはどこに由来するのか考えていたそうです。ヨーロッパで生活に根づいている美意識や本物志向につながっていると感じた渡辺さんはそういったフォルムの見せ方を日本でも試してみたいと考えていたそうです。

もともと実験や科学が好きだったという渡辺さんは物事をとことん探求していくタイプ。その姿勢は仕事場での服装にも表れています。「三代目惣次郎」の工房でのユニフォームは、科学者が着るような白衣。渡辺さんが白衣をまとって、マシンを操る姿は正に「ラボ」の風景。白衣を選んだのも、実験室のような雰囲気にしたかったからだそう。たくさんの染料や薬剤を扱うだけに、自然と白衣についた汚れは、まるでアクションペインティングのアート作品のよう。汚れることもいとわない態度を物語るその「しみ」自体もとてもかっこよく見えました。

そんな「進化系職人」である渡辺さんの愛情がたっぷり注ぎ込まれた「ルイロン」のバッグ。丁寧な製法を知ることができたおかげで、普段はあまり意識しなかったコバ部分や縫い目など、細かいところまで眺め回してみてみたくなりました。毎日のように使うバッグだからこそ、愛着の持てる逸品を持ちたいもの。ルイロンのバッグは実物に手を触れて、じっくり確かめると、念入りな手仕事に驚いてもらえるはずです。

ルイロンのデザイン自体も奇をてらわないのに、新しさを感じさせる点で、「三代目惣次郎」のものづくりと共鳴しています。日々の装いに溶け込み、長く愛されるバッグを提案していきたいという田辺さんの思いは、渡辺さんという「匠」を得て、形になりました。

取材を終えて、何だか誇らしい気分になれたのは、バッグを愛する創り手に出会えて、妥協のない品の誕生に立ち会えたからでしょう。「手仕事」や「クラフトマンシップ」という言葉は近頃、多用されすぎている印象がありますが、今回は頭の下がるような、本物の「職人仕事」に触れることのできる貴重な機会となりました。渡辺さんにこの先、取り組んでみたいことを尋ねたところ、「ワークショップのような形で若手に技術を教える場を持ちたい」と話していたのも、心に残りました。いつか「四代目惣次郎」が誕生するかも知れないという期待を胸に工房を後にしました。